在重銅組裝中冷接點不是焊接技能問題,而是熱能問題。當您的PCB設計將銅重量推至每平方英尺三盎司或更高、電源平面佈滿整層層、母排直接整合進疊層時,物理規則會改變。標準的再流焊接輪廓和波峰焊工藝是為具有適度熱質量的板子設計的。它們假設加熱到元件引腳的熱量會迅速傳播,並在可預測的時間範圍內使接點達到液相溫度。

重銅打破了這個假設。銅本身變成了具有巨大散熱能力的熱池,從而使接點缺乏熱能。結果是表面黯淡、顆粒狀且缺乏結構完整性的金屬間鍵合,這些問題可能在現場失效或在板子出貨前引發昂貴的返工循環。

在Bester PCBA,我們將重銅和高電流組裝視為先解決熱管理問題,其次才是焊接工藝。解決方案不僅是提高錫浴溫度或延長停留時間,而是系統層級的策略:理解熱質量的物理學,採用積極且精確控制的預熱,並根據組裝的熱慣性調整工藝輪廓。這樣可以避免重銅結構的缺陷,並交付符合第2級或第3級可靠性標準的板子,無需無盡的返工。

為什麼重銅能擊敗標準焊接過程

問題在於熱慣性。銅的高比熱和熱傳導性意味著,當從一盎司銅轉變為四盎司或六盎司銅時,並不僅僅是幾何尺寸的擴展,而是熱質量的倍增。這個質量如同海綿般吸收大量能量,即使是適度的溫度上升。當焊接波或回流焊爐施加熱量時,龐大的銅平面會比熱源的補充速度更快地傳導熱量。接點永遠無法達到錫的液相溫度,或達到的時間太短,導致無法形成可靠的冶金鍵合。

冷接點是冶金化合物形成失敗的結果。當融化的錫在適當的溫度遇到銅表面,界面會形成一層薄薄的金屬間化合物——主要是Cu₆Sn₅和Cu₃Sn。 這層 就是鍵合。它的形成需要足夠的溫度和時間。如果銅表面因自身質量吸走能量而從未達到足夠的熱度,金屬間層就不完整或不存在。結果就是外觀似乎已濕潤但缺乏結構完整性的接點。在熱循環或機械壓力下,這些接點會開裂。在電負載下,會移動高阻抗,產生熱量,加速失效。

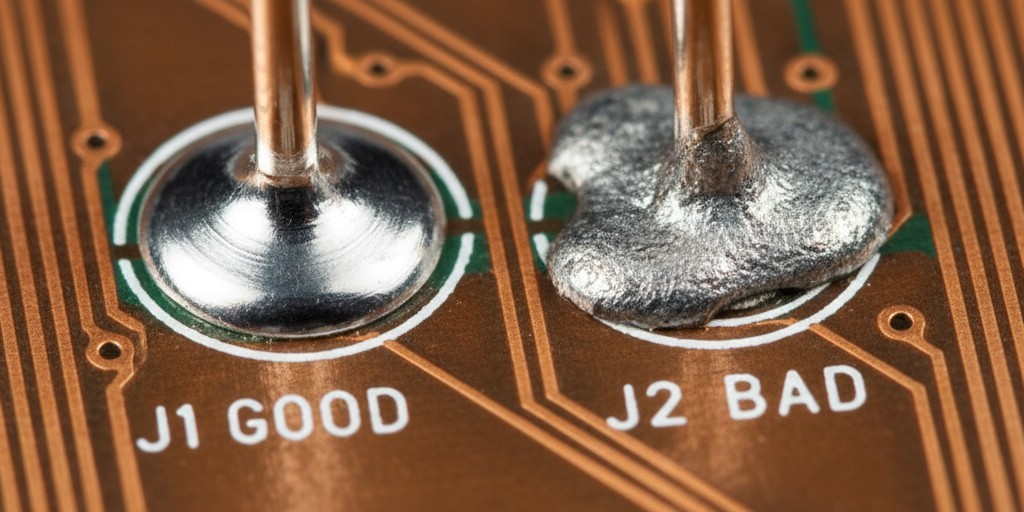

對熱傳遞不良的視覺徵象十分明顯:顆粒狀或暗淡的焊料表面、焊點成型不良,以及缺乏良好濕潤接合的平滑、凹陷的弧面。這些是焊料在發揮作用之前已經固化的跡象。雖然IPC-6012對二類和三類電路板定義了這些缺陷,但標準並未告訴你如何避免它們。那就需要透過工程技術來應對熱量不足的問題。

這個挑戰的規模是非線性的。一塊兩盎司的電路板可能在微調下容忍標準的回流曲線。一塊四盎司的電路板若不進行根本性的工藝重塑,將會產生缺陷。一塊六盎司的電路板或集成總線條的板,甚至最激進的工藝改變也無法應對。第一步是要認識到熱質量不是一個細節,而是核心限制。

銅的重量規格及其熱影響

銅的重量以每平方英尺盎司數來規定,是一種厚度的度量。一盎司的銅約有1.4密耳(35微米)厚。六盎司則為8.4密耳。差異看似很小,但對熱質量的影響卻非常巨大。由於質量隨體積的變化而擴展,六盎司的銅平面比同面積的一盎司銅平面重六倍。它具有六倍的熱慣性,需要六倍的能量才能達到相同的溫度。

對於一到兩盎司範圍的組件,標準的回流或波峰焊工藝通常能提供足夠的熱源。熱質量可以控製,電路板在典型循環中即可達到平衡。可能需要微調浸泡時間或最高溫度,但工藝仍屬於傳統範疇。

到三到四盎司,熱力學格局轉變。銅開始主導組裝的熱預算,標準的對流加熱已經跟不上。預熱變得必不可少。沒有預熱,電路板會進入回流區,且存在較大的熱梯度;銅比元件冷得多。焊膏融化,但由於底層銅從未達到液相溫度,焊點形成不完全。在這個重量階段,工藝改動不再是稍作調整,而是必須的。

在六盎司或以上,或在有大面積總線條的組裝中,熱質量變得極端。傳統的回流和波峰焊,即使延長預熱時間,也無法提供足夠的能量。銅像是一個無限的熱源。這些組裝經常需要選擇性焊接,延長停留時間、手工焊接高熱容量的烙鐵,或採用感應加熱等替代工藝。理解你的設計在這個範圍中的位置,決定了整個製造策略,從最重要的一步——預熱——開始。

高質量接頭的預熱策略

預熱不僅是為了加熱電路板,而是管理熱質量最有力的工具。它的目的是縮小銅和預定回流溫度之間的熱差,將能量需求降至最低。一般組裝的預熱溫度約在120–140°C。對於較重的銅來說,目標溫度必須更高,通常在160–180°C甚至更高,以確保銅的慣性不會產生焚毀區域無法克服的熱差。這就需要較高的預熱溫度與較長的浸泡時間,以促進質量的平衡。

底面紅外(IR)與強制對流是最有效的方法。紅外加熱能將輻射能直接傳遞到銅表面,這些表面具有很高的吸收能力。這允許能量穿透電路板,更有效地加熱內層,而不只是借助對流。強制對流則確保空氣的均勻溫度,降低冷點風險。對於重銅工作,波峰焊系統需要延長預熱區,配備多個IR發射器;回流爐需要延長預熱區或升級IR元件,來達成相同目的。

浸泡時間——電路板在最高預熱溫度下待的時間——不是奢侈,而是必要。若缺乏足夠的浸泡,電路板表面和元件可能達到目標溫度,但大量銅的質量會滯後。適當的浸泡能使熱量傳導到全部銅層,消除這些梯度。一塊四盎司的電路板可能需要在160°C下浸泡60至90秒。對於六盎司或帶有總線的組件,浸泡時間可延長至兩分鐘或更長。

激進預熱的折衷是對熱敏元件(如電解電容或塑料外殼連接器)造成風險。長時間在180°C預熱下曝露,可能會損壞這些部件。解決方案是分區預熱,即將熱量集中在重銅區域,同時對敏感元件進行屏蔽。這是選擇性焊接的固有特性,但在回流中可能需要定制夾具或接受更狹窄的工藝窗口。

許多工廠嘗試在標準回流爐中處理重銅板。這對中等重銅(約三盎司)是可行的,但需要嚴謹的工藝曲線開發,且通常產量偏低。主要限制在預熱功率,標準爐缺乏足夠的IR密度,無法快速使重銅達到溫度。降低傳送帶速度可以幫助,但會降低產能。如果爐子無法以適當的浸泡時間將銅質量加熱至160°C或以上,工藝就會失敗。此時,選擇性或手工焊接成為唯一可靠途徑。

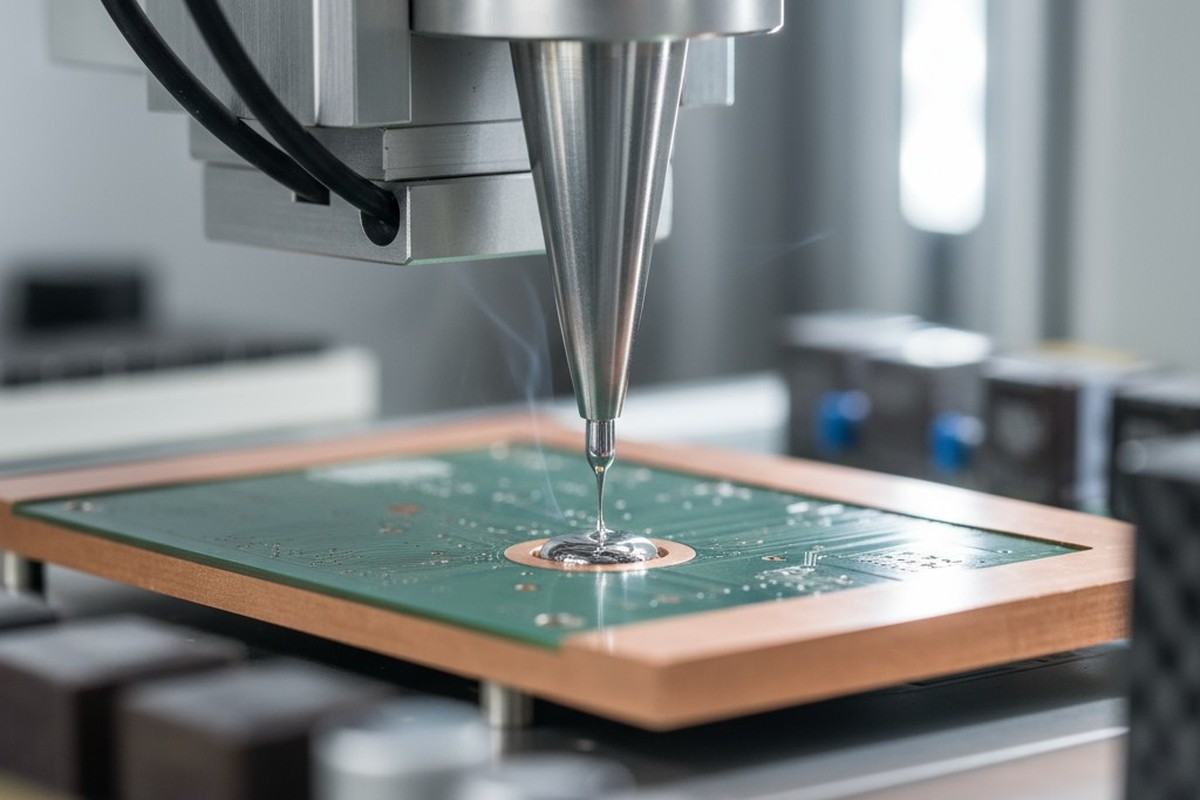

混合熱質量組裝的選擇性錫焊

選擇性焊接利用小噴嘴將熔融焊料塗在特定焊點上,而非將整個電路板浸入波中。這種精確度使其在混合銅重量的組裝中非常有價值——比如高電流層與標準信號層共存,或在高質量區域的通孔元件必須焊接而不損傷其他部分。其優點是能精準控制;缺點是產能較低。

當銅質量在電路板上變化大、敏感元件不能接受全局預熱,或電路板幾何結構使波峰焊不實用時,選擇性焊接是正確選擇。一個六盎司的電源區和兩盎司的控制區,對波峰焊來說是一個難題:較強的焊接曲線會過熱較輕的銅,而較保守的曲線則易產生冷焊點。選擇性焊接通過獨立處理每個區域來解決這個問題。六盎司的區域會獲得局部延長的預熱和較長的焊接接觸時間,而兩盎司區域則保持標準作業。

關鍵在於在高質量區域達到熱平衡,而不至於過熱低質量區域。這通過在目標區域設置IR或熱風噴嘴進行特定區域預熱來實現。預熱可以逐步升溫至180°C,重銅區域如此操作,而其餘部分保持較低溫。然後,焊錐延長焊接時間,以確保即使銅片殘留熱,仍能完全濕潤。

噴嘴選擇和預熱時間至關重要。噴嘴必須與焊點幾何形狀匹配。對於較重的銅箔,較大的噴嘴或迷你波可以提供更大量的熔融焊料,作為熱儲存器來維持熱輸入。停留時間——接觸的持續時間——也必須延長。標準焊點可能只需要一兩秒,而重銅焊點可能需要三到五秒甚至更長。助焊劑也必須小心管理,因為局部延長的加熱可能耗盡其活性,導致濕潤不良。

高電流板的波峰焊接

波峰焊仍然是重銅電路板的一個可行工藝,但前提是它們具有均勻的熱質量。它的優點是通量率高,使其適合大量生產。挑戰在於整個工藝必須調整到板子上最差的熱質量。如果銅箔均勻較重,這是可行的;如果有差異,就有過熱較輕的區域或不足熱的重區域的風險。

擴展的預熱區域是必不可少的。標準波峰焊機的預熱段可能只有1.5米長;對於重銅,通常需要2米或更長,並且至少有四個區域。這提供了銅質量達到熱平衡所需的時間和能量。預熱段出口的目標溫度應該是160-180°C,直接用接觸式熱電偶在銅表面測量,而非根據空氣溫度推測。

輸送速度決定與熔融焊料波的接觸時間。每分鐘1到1.5米的標準速度對重銅來說通常太快。銅的吸熱效應幾乎會立即將焊點溫度拉低到液相線以下。將輸送速度減慢到每分鐘0.6到0.8米可以延長接觸時間,讓焊點穩定並完成金屬間化合物的形成。這樣做的代價是通量率降低。找到最適速度需要反覆測試,並用熱電偶確認焊點達到並保持目標溫度。

熱輪廓設計原則

熱性能譜是電路板的時間-溫度曲線。對於重銅,你不能僅僅放大標準的譜;你必須設計一個新的譜,考慮銅質量龐大的熱遲滯效果。

高質量譜需要延長浸漬時間,甚至提高峰值溫度。浸漬區域,即在銅焊點保持在焊料熔點以下的區域,讓銅充分達到熱平衡。對於四盎司的電路板,一個60秒的浸漬時間可能需要延長到90或120秒。浸漬溫度應該限制在元件所能耐受的最高值——通常是160-170°C,以盡量縮小與液相線的差距。峰值溫度可能需要推至焊料合金規格的最高限,如無鉛的SAC305為250°C,以確保最重的銅箔區域達到液相線。

使用熱電偶直接測量重銅區域以驗證熱性能譜是必須的。用空氣或元件溫度測量的譜是毫無意義的。你必須測量銅本身。讓電路板通過工藝,並分析數據。銅必須達到液相線並保持至少45-60秒(有鉛焊料)或60-90秒(無鉛焊料)。如果不達標,則調整譜——增加預熱、延長浸漬時間或提高峰值溫度——並重新測試。

液相線以上時間不足是最常見的失敗原因。銅在短暫接觸液相線,但其自身的熱慣性將溫度拉回下降,導致冶金反應未完成,形成較弱的接點,具有不完整的金屬間層。其他與輪廓相關的失效包括橋接,通常由於過度預熱造成的助熔劑耗盡,以及來自過長或過熱輪廓中過多助熔劑殘留,這些都會影響助熔劑的化學性質。

母排整合與極端銅特徵

母線是一種用來傳送數十或數百安培電流的固銅條。它們的熱質量遠遠大於即使是最重的銅平面。焊接母線超越任何傳統回流或波峰焊法的能力,它需要局部持久的加熱以克服母線的熱導能力。

母線焊接方法包括高熱容量的焊接電烙鐵、阻 resistance焊接和迷你波焊錐。常規焊接電烙鐵無法使用,因為母線比電烙鐵更快地帶走熱量。高容量的電烙鐵,配備大型焊頭和超過150瓦的功率,可以維持必要的熱輸入。操作過程是在焊接前用電烙鐵預熱母線10-20秒,再進行焊接。迷你波焊或噴泉焊錐也很有效,提供局部熔融焊料的流,既作為粘接材料,也充當熱儲存器。

夾具對於防止熱膨脹造成的偏差至關重要。必須使用專用的夾具夾緊母線和電路板。在局部焊接前,先將整個組件放入烘箱預熱,也有助於減少整體熱梯度。

對於這些高可靠性應用的焊點檢查必須嚴格。目視檢查必須確認焊點形成完整,具有光滑的凹陷弧形弧面,且表面光亮。對於3類應用,通常需要對第一批樣品進行截面分析,以提供堅固金屬間層的明確證明。

通過工藝驗證避免返工循環

所有這些工作的目標——優化預熱、選擇工藝和設計譜——是為了在問題發生前消除缺陷。返工成本高昂,風險大,是工藝失敗的徵兆。唯一的方法是通過實證工藝驗證,使用模擬生產設計熱質量的測試電路板來進行。

在這些測試板的最高質量區域嵌入熱電偶。將其置於擬議工藝中,捕捉數據並分析曲線。驗證每個關鍵焊點是否達到並保持其液相線溫度達到所需持續時間。如有任何區域未達標,調整其中一個變數——預熱溫度、浸漬時間或輸送速度——並重新測試。這種數據驅動的反覆迭代方法,建立一個有效的工藝。測試板的投資相較於報廢產出單位的成本微不足道。

焊接後,目視檢查應集中在適當熱傳遞的跡象。良好的焊點應展現出完全濕潤,焊錫平滑流入凹形角接處。表面應光亮,不應暗淡、粒狀或破裂。焊點不良,焊錫聚集或呈霧狀,是熱量不足的跡象。這預示著實地測試可能的失效。在驗證過程中捕捉到這些問題可以在源頭上修正工藝。

經過驗證的熱管理是本指南各部分之間的連結。無論是在設計預熱策略或是焊接母排時,挑戰都是相同的:將足夠的熱能傳遞到銅塊中,以形成完整的金屬間鍵合。驗證步驟確認你已成功。當數據顯示銅被加熱到足夠的溫度,且檢查結果顯示其濕潤良好時,你就擁有一個能消除冷焊、返工循環和現場失效的工藝。